在职业足坛,替补席往往被视为隐藏的胜负手。卡尔斯鲁厄本赛季凭借令人惊叹的替补阵容深度,多次在逆境中扭转战局,将看似胶着的比赛导向胜利。这支德乙劲旅通过精准的人员调配与科学的体能管理,展现出现代足球体系中“第二梯队”的战略价值,其替补球员不仅具备即插即用的实战能力,更能在关键节点重塑比赛节奏,成为球队冲击升级资格的重要砝码。

板凳厚度决定胜负走向

卡尔斯鲁厄的替补席堪称“微型主力阵容”,多名具备首发实力的球员甘当绿叶。当主力球员出现体能下降或伤病隐患时,教练组总能迅速派出技术特点互补的替代者,这种无缝衔接的轮换机制让对手难以捉摸。尤其在联赛冲刺阶段,密集赛程考验着球队的整体储备,而深厚的替补资源成为持续抢分的关键保障。

与传统豪门依赖个别超级巨星不同,卡尔斯鲁厄构建了层次分明的人才金字塔。青年队培养的新星与经验丰富的老将形成良性竞争,使得替补席既有冲劲又不失沉稳。这种结构化的人才布局,让每一次换人都像精密仪器般运转,而非简单的被动调整。

数据统计显示,该队本赛季通过替补球员直接参与的进攻占比超过40%,这一数字远超同级竞争对手。替补球员不仅承担防守任务,更能在前场创造威胁,彻底打破了“替补=工兵”的传统认知。

临场调度展现教练智慧

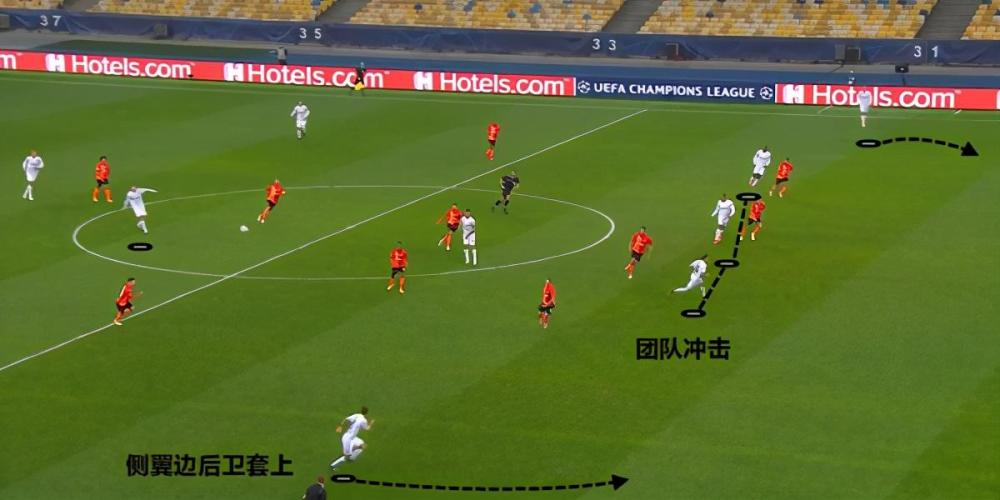

主教练对替补球员的使用堪称艺术,他深谙每位替补球员的技术特长与心理状态。在比分落后时,速度型边锋的登场总能撕开对手防线;领先时,防守型中场的换上则稳固军心。这种针对性极强的换人策略,往往能在十分钟内改变比赛态势。

视频助理裁判时代,教练组利用实时数据分析制定换人方案。通过监测场上球员的跑动距离、心率指数等参数,精准判断最佳换人时机。这种科技赋能的执教方式,让替补席的价值得到最大化释放。

更难得的是,替补球员完全理解教练的战术意图。每次被换上场后,他们无需适应就能立即执行既定战术,这种默契源于日常训练中的严格模拟,也体现了球队文化的凝聚力。

替补奇兵打破僵局时刻

最经典的案例出现在对阵升级对手的关键战役中,第75分钟登场的年轻前锋,仅用两次触球就完成绝杀。他的第一次触球巧妙卸球摆脱防守,第二次触球便是致命射门,整个过程行云流水,完美诠释了何为“改变比赛的男人”。

另一位替补中场的贡献同样值得称道,他在补时阶段的长传调度,连续引发三次角球机会,最终由中卫头球破门。这种超越常规的战术安排,充分展现了替补球员的视野与执行力。

这些高光时刻并非偶然,而是系统化培养的结果。俱乐部专门设置“替补专项训练”,模拟各种比赛场景下的登场情境,帮助球员建立强大的心理素质和技术自信。

深度阵容提升团队韧性

强大的替补阵容带来显著的心理优势,主力球员知道身后有可靠支援,比赛中敢打敢拼毫无顾忌。这种良性循环促使全队形成“人人为我,我为人人”的团队氛围。

在漫长赛季中,伤病潮不可避免,但卡尔斯鲁厄从未因核心缺阵陷入困境。替补球员挑起大梁的同时,也激发了更多年轻球员的成长欲望,形成人才涌现的正向螺旋。

这种战略眼光不仅体现在当下战绩,更为俱乐部长远发展奠定基础。通过合理分配出场时间,既保证成绩稳定,又为未来储备人才,实现了竞技层面与经营层面的双赢。

卡尔斯鲁厄的成功证明,现代足球早已超越单纯依靠首发十一人的范畴。替补席不再是可有可无的配角,而是能够左右战局的战略资源。这支球队用实际行动诠释了“深度制胜”的足球哲学,为中小俱乐部提供了极具参考价值的建队范本。

当我们复盘那些经典逆转时,不应只记住终场哨响时的庆祝画面,更要看到替补席上整装待发的战士。正是这些默默等待机会的身影,构成了职业足球最动人的风景线——永远准备着,随时可能创造奇迹。